「痛み」は客観的に測れるか? 中外製薬が開発に挑むデジタルバイオマーカー(dBM)

こんにちは、CHUGAI DIGITALです。

中外製薬が挑む「デジタルを活用した革新的な新薬創出(Digital transformation for Drug Discovery and Development; DxD3)」には大きく3つの柱があります。「AIを活用した新薬創出」「リアルワールドデータの利活用」と並び注力しているのが「デジタルバイオマーカーへの取り組み」です。

今回は、当社のデジタルバイオマーカー開発をリードする、デジタル戦略推進部の東佐由美に話を聞きました。

プロフィール

東 佐由美(デジタル戦略推進部 推進グループ):

研究職として入社し、新薬の研究開発に従事。グローバルプロジェクトリーダーやライフサイクルリーダーとして部門横断チームを率いた経験を活かし、現在はデジタルバイオマーカーの開発をリードしている。薬学博士。

01: 痛みを伝えることの難しさ

東:突然ですが、皆さんは自分のからだの痛みをうまく伝えられずにもどかしい思いをしたことはないでしょうか?

「刺すような痛み」「割れるような痛み」「焼けるような痛み」「重苦しい痛み」など、痛みの種類を表現する言葉はたくさんあります。ただ、どこがどのように、いつから、どの程度痛むのかを医師や看護師、周囲の方に伝えるのは簡単ではありません。

さらには、他人に伝える以前に、自分でもよく分からなくなることも。

痛みがあるのは確かなのに、本当はどの部分が痛いのかはっきりしなかったり、つい昨日の痛みなのに今日になってみると記憶があいまいだったり。

痛み(疼痛)は誰もが経験するものであり、QOL(Quality of Life; 生活の質)に直結する重要な医学的課題です。しかし痛みは、血圧や血糖値のように客観的な指標として数値化・解析できない、主観的な症状として医学では扱われてきました。

この痛みを、客観的に測定し評価することができるようになれば、患者さんにとっても、医療関係者にとっても、新薬の研究開発においても価値がある。それを可能にする「デジタルバイオマーカー」を開発するのが私の仕事です。

▼ バイオマーカー

病気の有無やその状態を客観的に評価するための生理学的な指標。健康診断の検査項目もバイオマーカーの一種。

▼ デジタルバイオマーカー(Digital Biomarker; dBM)

デジタル技術を用いたバイオマーカー。従来は表現が難しかった病気の症状やその変化を客観的かつ定量的に継続して評価することができるようになる。手首に巻く時計のようなウェアラブルデバイスや、スマートフォン、体内に埋め込むインプラントなど、様々なセンサーデバイスから患者さんの生理データをリアルタイムで取得・解析し、「痛み」や「疲れ」など主観的な症状の度合をアルゴリズム等で数値化する試みが行われている。

02: 痛みを客観的に測るための方法論

東:痛みを主観的に評価する従来の指標として、「ペインインデックス」があります。

全く痛みのない状態を0、最悪の痛みを10としたときの痛みの強さを数字で表すNRS(Numerical Rating Scale)、数字の代わりに10cmの直線を使用するVAS(Visual Analogue Scale)、そして6段階の顔の表情のイラストを用いるフェイス・スケール(Faces Pain Scale)などがあり、研究から日常診療まで使われています。

私たちは、このようなペインインデックスの代わりに痛みを客観的に評価する指標として、デジタルバイオマーカーの開発に取り組んでいます。

実際のデジタルバイオマーカーの開発では、比較対象として設定できる標準的な方法がある場合は、同等性を確認します。痛みの場合は、NRSやVASが比較対象になります。

もう1つの方法は、新しく指標をつくりだすというアプローチです。この場合には比較対象がありませんので、その指標の妥当性について、大規模かつ広範なデータ取得と解析が必要になりますが、疾患の特性にあった、より精度の高いものを開発できる可能性もあります。どちらがよいかはケース・バイ・ケースですね。

03: デジタルバイオマーカーは病気の治療にどう役立つか?

東: デジタルバイオマーカーの特徴は、デジタルデバイスを活用することで連続的・持続的にデータを取得できることです。

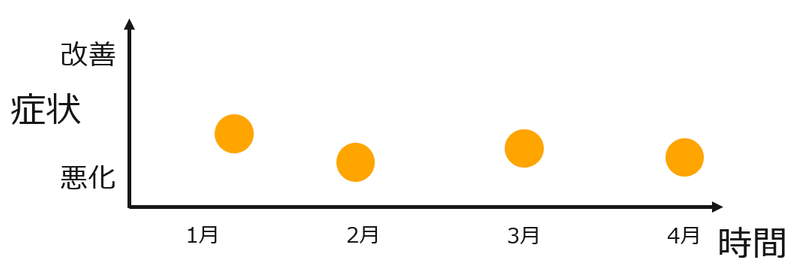

例として、以下のグラフをご覧ください。

縦軸はある患者さん症状(痛みなど)の状態、横軸は時間を示すとします。仮に検査頻度が月に1回程度の場合は、オレンジ色の丸の通り、患者さんの症状は点として認識されます。こちらを見るかぎり、症状はあまり変化していないように見えます。

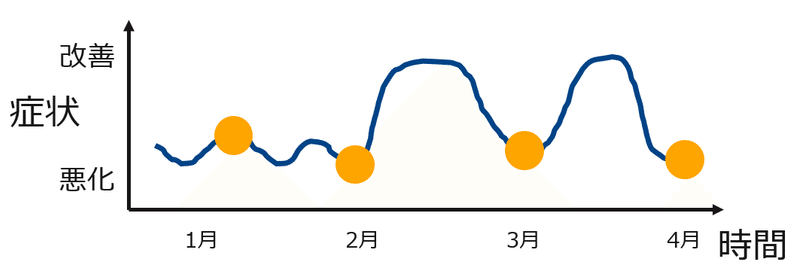

しかし、以下のグラフの青線のように、患者さんの症状は日々変動しているかもしれません。

同じ患者さんであっても、「オレンジの点」と「青い線」のどちらを見るかによってその方にとっての最適な治療が変わってくる可能性があります。

ここでは分かりやすいように単純化した例を示しましたが、デジタルバイオマーカーによって持続的に患者さんのデータを取得し解析することで、青い線のような実際の症状の推移を描出できるようになると考えています。

04: デバイス、センサー、アルゴリズム…どう組み合わせて開発する?

東:ある疾患の痛みを計測するデジタルバイオマーカーの開発に成功したとしても、そこで開発したものが他の疾患にもそのまま使えるとは限りません。例えば、ある疾患の痛みに対しては自律神経(交感神経と副交感神経)の乱れをモニタリングすることが重要であるのに対して、別の疾患においては呼吸の変化、そしてまた別の疾患では体の動きというように、疾患ごとに痛みを測定する方法と解析アルゴリズムの組み合わせは異なると考えられます。

センサーの感度も高ければ高いほどよいというわけではありません。日々の暮らしのなかで病気以外の理由で痛みを感じることもありますので、それらは症状の経過や治療の効果を正しく判断する上ではノイズとなってしまうこともあるからです。

デバイスも患者さんによって適するもの、適さないものがあります。計測のためのデバイス、センサー、解析技術は日進月歩で進化しているので、デジタルバイオマーカーは一度開発したら終わりではなく、品質を維持し、改善を重ねる必要があります。

05: デジタルバイオマーカーの開発で大切にしていること

東:中外製薬では痛み以外にも、活動量や睡眠の質など、複数のデジタルバイオマーカーの開発に取り組んでいます。

まず、開発テーマを設定するために重要なのは、患者さんや専門医から徹底的にお話を伺うことです。こちらは、私たちのヘルスケアにおける強み、特にクリニカルサイエンス(臨床開発)の知見を活かせるところだと思います。

そして、測定機器を開発している企業とのコラボレーションでは、表面的に分かりあうだけでなく、同じ目標に向かって進むパートナーとして議論を深め、互いの思い込みやあいまいさをひとつずつ解消していくことが大切です。

06: 中外製薬が求めるデジタルバイオマーカー開発リーダー

東:中外製薬では、ウェアラブルデバイス・デジタルセンサー等を用いたデジタルバイオマーカーの開発・導入プロジェクトおよび利活用をリードしてくださる方を募集しています。

私たちと一緒に、デジタルバイオマーカーで患者さんにとって真に価値のある、そのことをきちんと証明できる新薬の開発を目指しませんか? 将来的には、医薬品と共に治療のモニタリングツールとして患者さんにアプリなどで提供することも視野にいれています。

クリニカルサイエンスとデジタルテクノロジーの橋渡し、プロジェクトマネジメントなどのスキルが活かせます。

東:プロジェクトが思っていた通りに進まずヘコむこともあるんですよ。それでも、新しいことに挑戦したい気持ちと、ライフサイエンスに貢献しているというプライドで頑張れます。

デジタル戦略推進部も発足から1年数カ月で新しいメンバーが増えました。専門スキルやキャリア、年代、国籍など、バックグラウンドや志向が本当に様々で驚かされたり納得させられたり。お互いに違う点を大切にして新しい価値を見つけていける、そこにも楽しさがあると思います。